もくじ

10月22日は国際吃音啓発の日

この記事を見てくださりありがとうございます。

10月22日は国際吃音啓発の日であり、この時期に私は毎年、吃音の啓発のためのコラムを書いています。

少し吃音についてお話をさせてください。

吃音とは何か?

あなたは吃音(きつおん)を知っていますでしょうか?「どもり」という言葉が使われることもありますが、同じ意味です。

吃音とはスムーズに言葉を発することができない症状が持続することをいいます。吃音がある人は言葉が詰まる(どもる)ことへの不安を抱いたり、うまく話せないために話すこと自体を避けたりすることがあり、このような心理的な問題も吃音の特徴の1つです。

これまで様々な角度から世界中で吃音の原因について研究されてきましたが、現在では吃音が出やすい体質などが主な原因なのではないかと考えられています。

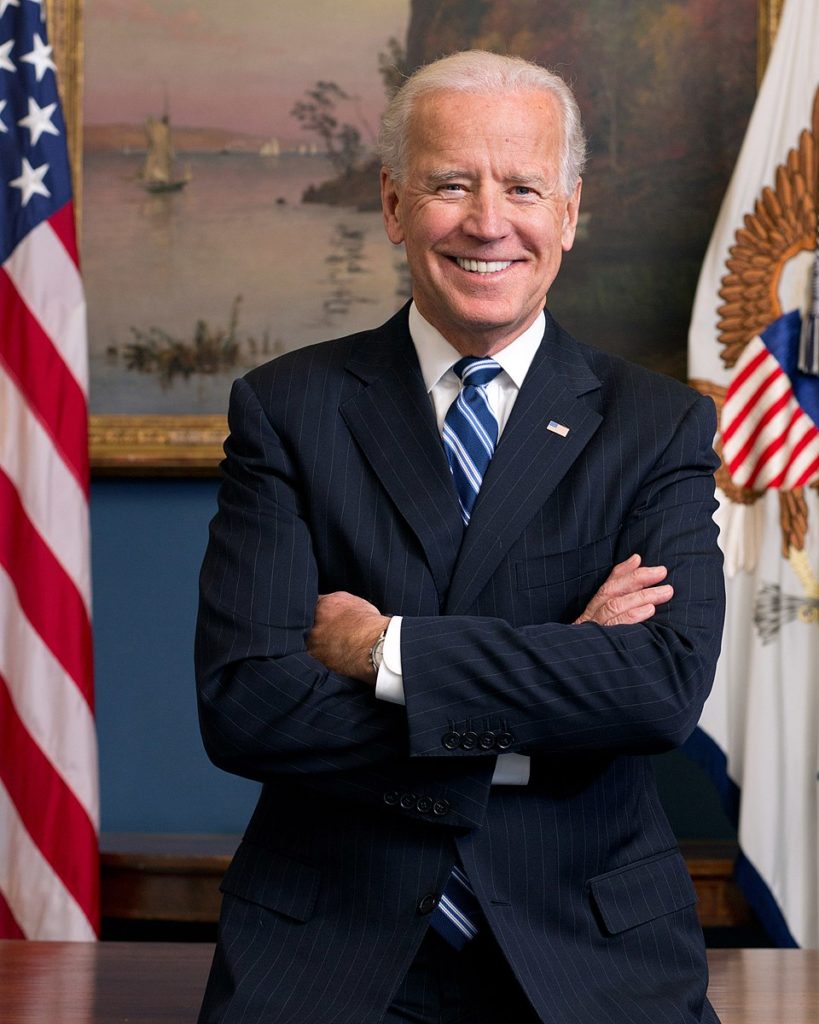

吃音がある人は100人に1人の割合で世界中どこの文化圏にもいると言われています。アメリカのバイデン大統領も吃音があることで知られていますが、芸能やスポーツの世界などの有名人にも吃音のある人はたくさんいます。

Official portrait of Vice President Joe Biden

source: wikipedia by

詳しくはこちらでもご覧いただけます。

吃音がある人の中には、自分に症状があることを知られたくない人も多く吃音を隠しがちなため、周りの人が気づかないこともよくあります。

また、吃音当事者は自然に話すということができない「劣等感」を抱えている人も多いです。

また、吃音がある人たちの中には本人が抱える症状だけでなく、社会の中で誤解を受けていらっしゃる方や家族に理解されずに困っている方もいます。

笑われることへの恐れ

吃音がある人にとって、生活の中で困る特定な場面があります。例えば名刺交換の際に自分の名前がうまく言えなかったりすることなどです。そんな時、事情を知らない相手の人から笑われることもあるかもしれません。

吃音があることによって他人から笑われることは、当事者にとってどのような意味をもたらすでしょうか?

人前でどもる行為は当事者に「当たり前のことができない」という劣等感を与え、「吃音者」というレッテルを貼られて恥を晒したような気分になることがあります。多くの当事者はその姿を笑われることで、傷口に塩を塗られたようないたたまれない心情になります。

小学生の頃に吃音があるためにスムーズに音読ができない子がいますが、教室で笑われた経験は大人になってもその子の胸に残っていることは少なくありません。大人になってからの経験も同様で、笑われたりした経験は多くの場合、吃音当事者の胸に残り続けます。

吃音という烙印

吃音を笑う人は、悪意があって笑うのではなく無知のためにそうしてしまうことが多いようです。

少し想像してみるとわかるのですが、例えば、あなたが友人たちとカフェで楽しく話している時、その中の友人1人が会話の中で言葉に少しつまったとします。

すると、そこには「今、何でかんだの?笑」などまるでテレビの芸人のやりとりのように、軽い気持ちで冗談のようなやりとりがあるかもしれません。それと同じように、吃音で言葉がつまっているとは知らずに無知な人は、笑ったり突っ込んだりするでしょう。

吃音がある人にとっては、症状は恥ずかしことであり、吃音を誰かに指摘されないように日々悩んでいます。上記の例のような冗談の範囲で済むのであれば良いのですが、時にはそうではないこともあります。心に残った傷が徐々に大きくなっていくこともあるのです。

ところで、社会的な負の烙印、偏見や差別的な態度のことを「スティグマ」といいますが、吃音がある人は社会的なスティグマを押されたように自分のことを捉えることも少なくありません。

「どもっている自分は社会に受け入れられないのではないか」と自らが思い込む「セルフスティグマ」を抱えることもあります。

アメリカで行われた研究によると、

「吃音者は、差別や社会的評価の低下を経験し、将来のスティグマ体験を予測している」Boyle(2018)

「吃音が原因でヘルスケアに悪影響を及ぼす」Boyle & Fearon(2017)

との報告がなされています。

多様化と言われる現代においても、様々な偏見(吃音だけでなく他の障害、LGBTや人種、性別、宗教など)は未だにあり、いわゆる開かれた社会の実現には社会全体でまだまだ一層の努力が必要です。

自尊心をお互いに尊重できる社会に向けて

吃音がある人に対して、どのようなことができるでしょうか?これは吃音のある人のご家族や友人・恋人から私がよく聞かれる質問です。

それぞれ当事者によって吃音に対しての捉え方が異なるため正解はありませんが、もし、吃音がある人が話しにくそうにしているなと思ったら、ただ落ち着いて聞いてあげること、余計なアドバイスをしないことはとても大事です。

吃音があってもなくても、人は皆、自分の思っていることを自由に話したいですし、言葉がつっかえるくらいでいちいち干渉されたくありません。

また、社会の中でできることも環境により異なりますが、例えば、挨拶がうまく言えない場合には会釈だけで良いなど、必要な場合には、当事者の負担にならないようにルール化することが良いかもしれません。

いずれにしても吃音があろうがなかろうが、大事なことは目の前の人の背景を察することができる「人としての姿勢」なのではないかと私は考えます。どれだけ時代が変わっても、人が人を尊重できる文化こそ私たちの人生がより豊かであるために欠かせないものであるはずです。

今日もどこかで吃音に困っている人の自尊心が守られるよう、吃音のことを少しでも知っていただければ幸いです。

ここまでお読みくださり、ありがとうございました。

引用参考文献:

Enacted stigma and felt stigma experienced by adults who stutter

Boyle(2018)

Self-stigma and its associations with stress, physical health, and health care satisfaction in adults who stutter

Boyle & Fearon(2017)